県政クラブの石黒覚でございます。

私くしからも令和6年度9月定例会、県政クラブを代表致しまして質問を申し上げさせて頂きたいと存じます。

去る7月25日に本県を襲いました大雨による甚大な被害にあわれました皆様方に、改めまして心よりのお見舞いを申し上げますと共に、犠牲になられました三名の方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

そして先週末から、またしても全国各地、県内各地で大雨による被害が発生、中でも今年元日に能登半島地震に襲われ、甚大な被害にあわれ今なお避難生活の中にあり、復旧工事が進められる能登半島を大雨が容赦なく襲い、仮設住宅まで床上浸水という惨状、復旧工事にあたる作業員が犠牲になった報道に、お掛けする言葉もみつかりません。

地球温暖化に起因する過去に経験したことのないような大雨をはじめとする自然災害への対応は、地球規模での対応が求められていることは言うまでもないところでございます。

吉村美栄子知事におかれましては、令和2年8月6日全国知事会「第1回ゼロカーボン社会構築プロジェクトチーム会議」におきまして、2050年までに二酸化炭素排出の実質ゼロを目指す「ゼロカーボンやまがた2050」を宣言されました。このことは、国に先駆けてのご決断であったと同時に、その後の全国的なゼロカーボンへの取組みを加速させる力となったものと高く評価致しております。こうした取組を加速することが、災害に苦しむ県民の安全・安心に大きくつながることを、改めて肝に銘じなければなりません。

一方で、こうした災害に見舞われました多くの被災者の皆様方に対しまして、フランス、パリで開催されましたオリンピック・パラリンピックにおきましては、我が国選手の大活躍に勇気づけられたものと思います。本県選手団の活躍も目覚ましく、中でもレスリング女子76kg級金メダリストの鏡優翔選手におかれましては、県民栄誉賞が贈られることが決定されました。誠にご同慶の至りに存じます。

それでは、通告に従いまして質問に入らせて頂きます。

1 吉村県政4期16年の総括と成果について(知事)

はじめに、吉村知事4期16年の県政運営の成果と本県をさらに発展させる方向について、知事にお伺い致したいと存じます。

1期目のマニフェストには、プラスの県政へ向かう県政運営の4つの基本方針、

1.ムダを廃し、すべては県民のために

2.一律削減から脱却、メリハリのある予算編成

3.県民優先主義、県内経済のための地産地消

4.県民・市町村・現場が求める政策を最優先

を掲げられ、目標値も定めながら、的確な施策展開によって厳しい中にも、着実に成果を上げました。

2期目は、「県民一人ひとりが喜びと幸せを実感し、活き活きと輝いて生きていける山形県」の実現を掲げられ、

1.県勢の発展を担い、未来を築く子育て支援・人づくりの充実

2.いのちと暮らしを守る安全・安心な社会の構築

3.強みと特色を活かした産業振興・雇用創出

4.高い競争力を持ち、豊かな地域をつくる農林水産業の展開

5.エネルギーを安定供給し、持続的な発展を可能にする

環境資産の保全・創造・活用

6.地域活力を生み出し災害に強い県土基盤の形成

を掲げられました。一方で、「持続可能な財政基盤の確立のための行財政改革の推進」を打ち出し、

1.県民参加による県づくりの推進

2.県民視点に立った県政運営の推進

3.自主性・自立性の高い県政運営を支える基盤づくり

に力を入れてこられました。直近の状況では、待機児童ゼロの実現や私立学校運営費補助全国6位、県審議会等における女性委員の割合50%以上達成、山形県受動喫煙防止条例制定、自主防災組織率92.4%。産業面では、有機EL開発から市場拡大、慶應先端研発ベンチャー企業創出、中国・台湾はじめ世界各国へ輸出拡大。農業分野では、農林水産業を起点とする産出額3千億円達成、新規就農者8年連続300人以上で東北ナンバーワン。国際チャーター便就航と通年化の実現、外航クルーズ船の本県初寄港と寄港拡大、など枚挙にいとまがありません。

3期目は、「自然と文明が調和した新理想郷山形」を掲げ「5つのチャレンジ」を展開しています。

1.県民総活躍

2.産業イノベーション

3.若者の希望実現

4.健康安心社会

5.県土強靭化

でございます。また、令和2年3月には「人と自然がいきいきと調和し、真の豊かさと幸せを実感できる山形」を基本目標とした「第4次山形県総合発展計画」を策定されております。吉村県政12年の成果を踏まえた、新たな本県の未来を切り拓くための「発展計画」に他なりません。

そして4期目は、「コロナ克服・山形経済再生!県民とともにさらに輝かしい山形の未来を創る!」を掲げられ、

1.「子育てするなら山形県」の実現

2.「健康長寿日本一」の実現

3.県民幸せデジタル化

4.「1人当たり県民所得」の向上

5.やまがた強靭化

をめざし、世界的なパンデミックに襲われた「新型コロナウイルス感染症」との闘いの日々が続く四期目は、県民の恐怖と不安を和らげる、まさに県民に寄り添った的確な施策を国と共に進め大きな評価を頂いたことは、記憶に新しいところでございます。

2009年2月14日、第17代山形県知事にご就任以来、4期16年にわたる県政運営は、激動の荒海の中でのかじ取り役であったと存じます。

1期目のスタートは、2008年9月、ご就任の前年に発生した「リーマンショック」により、世界的に金融危機に瀕している時でございました。就任2年後の2011年3月11日には、千年に一度と言われた「東日本大震災」そして「福島第一原発事故」発生という、あの日から13年6ヶ月の歳月が流れる中においても、今なお故郷に帰ることができない避難者と被災地を支え続けております。その後も、地球温暖化に起因すると言われる、これまで経験したことがない巨大な自然災害の発生が続く中、本県におきましても「爆弾低気圧」「巨大台風」「山形県沖地震」「ゲリラ豪雨」そして「新型コロナウイルス感染症」など。

吉村美栄子知事の16年は、言葉では言い表せないほどの社会的不安が拡大した地球規模での変革の16年であったという他はありません。しかしながら、こうした中においても一貫して「心の通うあったかい県政」を推し進め、県民皆様方に寄り添いながら、「安心・安全」な県づくりに、まっすぐに取り組んでこられ、しなやかな感性と視点から、本県における重要な課題解決のための施策展開が、大きく前進した16年であったと高く評価致すものでございます。そこで吉村知事ご自身が、4期16年の県政運営をどのように振り返り、次代を担う若者や子供たちが、さらに大きな希望を描いて愛する郷土を生き抜くための未来に成果を届けてこられたのか、お伺い致したいと存じます。

2 今後の県政運営について(知事)

次に、令和7年度の県政運営の基本的考え方についてお伺い致します。

昨年5月に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行されたことを契機に、コロナ後の新たな県づくりが本格的に進んでいるものと認識致しております。この間、社会経済活動の正常化が進み、観光や飲食の現場では、人々の賑わいや個人消費の回復などもみられるようになったと思います。

一方、足元では、原油価格・物価の高騰は依然として継続しており、収束の見通しは立たず、地域経済や県民生活への影響が長期化致しております。これに加え、地球温暖化を通り越し、「地球沸騰化」とも形容される、近年の気候変動は、農作物の生育への影響や、この夏、山形県北部を中心に甚大な被害をもたらした大規模な自然災害を引き起こすなど、新型コロナの感染拡大が収束したとは言え、大きな脅威として我々の目の前に立ちはだかっております。

また、本県の構造的な課題である人口減少の加速にも歯止めがかからず、今年6月に厚生労働省が公表した「人口動態統計(概数)」の結果によりますと、山形県の1人の女性が一生のうちに産む子どもの数の指標となる「合計特殊出生率」は、前の年から0.1ポイント減って1.22となり、これまでで最も低くなり、去年1年間に、県内で生まれた子どもの数も5,151人と、過去最少の結果となりました。山形県の総人口は今年8月1日現在で、101万2,728人となっております。総人口100万人を維持することは、本県にとっては心理的な防波堤のようなものでありますが、100万人を割り込むことは、現実のこととして、受け入れていかなければならない事実と思われます。こうした現実をしっかりと受け止めながらも、一方でこれに一喜一憂することなく、県政を前に進めていくことが、吉村県政にとって最も重要なことであり、ここ山形県でいつまでも安心して住み続けたいという県民の希望を叶えていくことが、使命であると考えております。デジタル技術の進展や多様な働き方や暮らし方、価値観の多様化、さらには、地方生活の良さの再認識など、新型コロナは負の側面だけでなく、これからの地方の発展のために追い風となる産物も多く残したと思います。

吉村知事は、こうした状況を捉えられて、今年2月定例会の知事説明において、「本県が持続的に発展していくために必要となるのは、『変革への果敢な挑戦』である」と力強く述べられました。時代の変化に正面から向き合い、逆境の中にこそチャンスがあると捉え、県執行部と県議会が、県政推進の両翼として、建設的な議論を重ね、県民がいつまでも安心して山形で暮らし、県民一人ひとりが夢や希望を実現できるよう、県民のチャレンジを後押ししていくことが大変重要であると考えているところでございます。本定例会において、令和7年度の県政運営の基本的考え方の案が示されました。中長期を見据えた「人口減少対策」などの方向性が掲げられております。

私くしは、来年度、吉村県政継続の強いリーダーシップのもとに進むものと考えておりますが、「100万県民の未来を切り拓く」ため、具体的にどのような点を重視して県政を運営していくお考えなのか、また、来るべき来年1月の知事選挙に向かうお覚悟について、併せて吉村知事にお伺いいたしたいと存じます。

3 東北公益文科大学の機能強化の方向性と公立化に向けた進め方について(総務部長)

次に、東北公益文科大学の機能強化の方向性と公立化に向けた進め方についてお伺い致します。

去る8月8日、県と庄内2市3町そして学校法人東北公益文科大学が「公立化及び機能強化に関する基本合意」に至り、基本合意書の取り交わしが行われました。まずは本県高等教育の重要性に鑑み「教育は100年の大計」をまさにご判断され、ご決断頂いた吉村知事はじめ2市3町の首長の皆様、学校法人の新田理事長には、衷心より深く敬意を申し上げる次第でございます。また、ここまで様々な課題を見事にクリアする手配をされました全ての関係職員の方々にも、改めまして衷心より敬意と感謝を申し上げたいと存じます。

東北公益文科大学の公立化につきましては、2017年4月頃に、非公式ではあったと思いますが大学法人側から「公立化の検討」の要請がなされたと記憶いたしております。以来2年後の2019年に庄内広域行政組合として2市3町による勉強会が開始され、県もオブザーバー出席し本格的議論が動き出しました。7年半の歳月を越えて、本県の未来を創る人材の育成が、さらに安定的に進められることになりましたことは、この間、様々な場面で発言させて頂いた者と致しまして、心より嬉しく思うところでございます。

さて、「公立化及び機能強化に関する基本合意」は、まさにスタートラインに立ったということだと思います。吉村知事は「より魅力的で特色ある大学として地域課題の解決に一層貢献できるよう、公立化と機能強化に向けて、関係者一丸となって取り組む」とご挨拶されました。大学ではこれまで、「起レ業研究所」を立ち上げ、起業家を育てる教育の必要性を強調してきたところでございます。また、大学側では、国際学部国際コミュニケーション学科の新設の準備も進められております。機能強化の視点としましては、「地域の企業・自治体等との連携強化による地域課題解決」、「デジタル化をリードする人材の育成」、「国内外を開拓する人材の育成」を掲げているようでございますが、公立化後の大学の機能強化についてどのように考えておられるのか、また、2026年4月を目指し、公立化を進めることになるわけですが、残り1年半、申請業務などの準備をどう進めていくのか、現段階でのお考えを総務部長にお伺い致します。

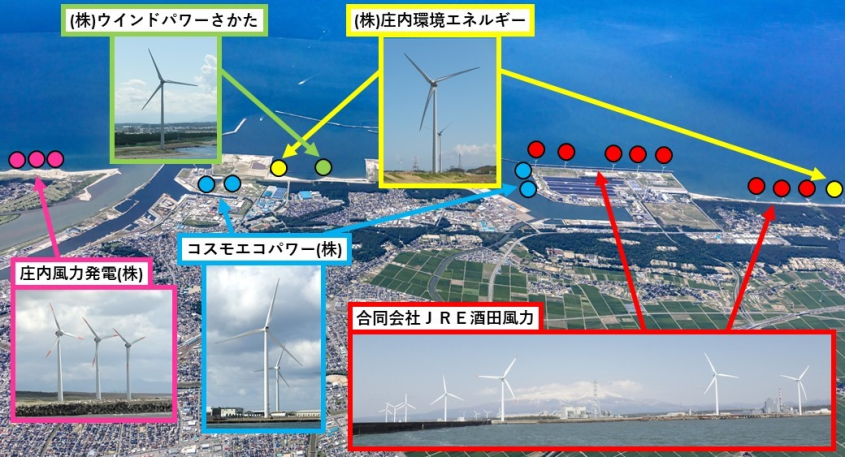

4 山形県エネルギー戦略の方向について(環境エネルギー部長)

次に、本県エネルギー戦略の新たな目標の考え方と今後の取組みについてお伺い致します。

本県では、平成24年3月に「山形県エネルギー戦略」を策定し、再生可能エネルギーの導入拡大を進めてきております。東日本大震災に伴う大規模停電や燃料の供給不足という状況、そして福島第一原発事故を踏まえ、エネルギーの安定確保と安全で持続可能な再生可能エネルギーの導入拡大が課題となる中において、「卒原発社会」の実現をめざし、101.5万kWという高い目標を掲げた「山形県エネルギー戦略」がスタートしたのでございます。 当時としましては、極めてハードルが高いと感じられた101.5万kWの開発目標でありますが、令和5年度末現在で72万kWまで開発が進んでおり、エネルギー戦略の策定からこれまでの12年間、取組みがしっかりと進められたことにより、目標達成に向けて順調に推移してきたものと認識を致しております。しかしながら、短時間に降る強い雨の増加や、気温の上昇など、地球温暖化の影響が極めて顕著に感じられる今、カーボンニュートラルの実現は、私たちに課せられた大きな使命であると、ますます強く感じているところでございます。

カーボンニュートラル実現に向けましては、様々な取組みが必要となってまいりますが、その中でも最も有力な手段は、再生可能エネルギーの活用であると考えますので、その導入拡大は非常に重要となってまいります。こうした中で、吉村知事はエネルギー戦略を見直し、新たな開発目標を153万kWとされました。これは、これまでの約1.5倍となる高い目標でありますし、まさしく求められているものであると同時に、その実現までには高いハードルがあるチャレンジングな目標でもあると考えるところでございます。新たな開発目標達成までに必要な開発量をエネルギー種別にみますと、主に、電源では風力発電について、熱源では太陽熱や地中熱等について、今後大きく開発していくこととされております。この新たな開発目標について、その設定にあたっての考え方はどのようなものか、また、目標達成に向けて今後どのように取り組んでいかれるのか、環境エネルギー部長にお伺い致します。

5 7月豪雨災害における山地災害の復旧と営農継続支援について(農林水産部長)

次に、7月豪雨災害における山地災害の復旧と営農継続支援についてお伺い致します。

前段でも触れさせて頂きましたが、本県における自然災害の記録の中で最大の被害額となりました、この度の豪雨災害。7月29日に国道344号が通行止めとなっている中、地元の方の案内で林道を抜け北青沢に入ると、克雪センターに避難されている自治会役員の方々に話を伺おうと致しましたら「まずみでこい、わらうすかねいがら」と言われ、集落の中に向いました。間もなく目に入ってきた目の前の惨事は、筆舌にしがたいものでございました。

建築士の私にとりましては、数々の地震を経験して耐震性能を強化したり、台風など風圧力に対して強化したり、建築基準法の度重なる改正に従った建物の強化が進む一方で荒瀬川本流に至る手前の集落背後から流れる小さな沢が、想像すらできない雨によって、山が崩壊し、土砂が激流に運ばれ、建物の1階を埋め尽くす、建物は建っているのに水と土砂による破壊、現建築基準法では対処の方法がないと言っても過言ではない。自治会役員さんが「まずみでこい、わらうすかねいがら」という心境に、その状況を目の当たりにして涙が流れました。

(1) 山地災害の状況と復旧に向けた取組みについて

さて、この度の豪雨災害の状況の中で、河川本流の堤防決壊や越水等はもちろんですが、山の崩壊とその土砂を運ぶ小さな沢の氾濫による異様な土砂流出による集落破壊が気になるところでございました。素人の私が、とやかく言える立場にないことは承知いたしながらも、県土面積の約7割を占めている山で、何が変わっているのか、本県に止まらず全国の山が、地球環境の変化の中で、山が持つと言われてきた、木材を始めとする私たちの生活の営みへの恵みや保水力による水量の調節など、あるいは度重なる巨大地震で山が緩んでしまうことなどあるのでしょうか。吉村知事におかれましては、本県における災害で最も甚大なこの度の豪雨災害後に、ヘリコプターで上空から被災状況を調査されたと伺っております。

こうした状況を踏まえ、山地災害の発生箇所の治山事業による早期復旧の進め方、山地災害発生の要因に関する検証の必要性、やまがた緑環境税等を活用した森林の有する公益的機能の更なる発揮について、農林水産部長にお伺い致します。

(2) 被災農業者の営農継続に向けた取組みについて

そして、この惨事は農地も同様で、あの時、あと一月半もすると頭を垂れた実りの秋を迎え、収穫の喜びを分かち合えたことを考えると、胸が締め付けられる思いでございます。農地を埋め尽くした土砂、流木など、水路や河川からの用水施設など、復旧に何年要するのかすら予想できない状況に、農業を継続することが極めて厳しいとの判断を、口にされる農家の方々へ、返す言葉さえみつからず、黙って聞くことしかできない無力さを痛感いたしたところでございます。今年の初めに、全国農業協同組合中央会が農林業センサスを基に「基幹的農業従事者数」の推計を発表しました。2005年に224万1千人であったものが、2020年には136万3千人まで減少し、内65歳以上の方々が70%です。2050年、今から約25年後、驚くことに36万人に減少するとあります。

ここでこのことについて論じることは致しません。この度の本県を襲った豪雨災害で、心が折れてしまい、この先、農地が復旧しても農業を続けることができない方々が多くいらっしゃるとすれば、本県農業の基盤が揺らぎかねない事態になるのではないかと、考えてしまうのは大げさな事なのでしょうか。

私くしは、少なくとも復旧までの耕作できない期間に、農業者の方々のモチベーションを維持するための、施策が必要不可欠ではないかと考えるところでございます。デジタル社会の急速な進展によって、第一次産業である農林水産業も、確かに農作業のデジタル化は進展していると考えます。しかしながら、農林水産物を生産するのはどんな時代になっても「人」なのだということをもう一度肝に銘じなければ、25年後の推計値は、はるかに速いスピードで進むことになると言わざるを得ません。

先日、私たち県政クラブ「やまがた農林水産所得向上・元気戦略会議」主催の林業現地調査が実施されました。最上町の隣県との県境に近い国有林で働く、高校卒業から間もない10代、農林大学校卒業の20代前半の若者たちが意欲的に間伐作業に従事する姿に感動させられました。農業でも本県は若い方々の新規就農者が東北で一番という実績もあります。

しかしながら、近年激増する自然災害や異常気象によって様々な影響が生じています。ここ数年で発生した豪雨災害による農地被害や、山地被害、サクランボをはじめとする果樹の凍霜害や高温障害、昨年のような高温少雨による米の品質低下、そしてこの度の豪雨災害と度重なる災害に農業者は心身が疲労困憊状態にあるのではないでしょうか。

こうした状況をどのように捉えておられるのか、そしてこの度の豪雨災害の被災農業者の方々の「心のケア」を含めた農業を続けて頂くための施策は、どのように進めていかれるのか、農林水産部長にお伺い致します。

6 本県漁業の現状と今後の振興策について(農林水産部長)

次に漁業の現状と今後の振興策についてお伺いいたします。

今年の庄内は記録的な大雨に見舞われましたが、それでも夏の庄内を代表する味覚である「岩ガキ」を求めて、海鮮市場や道の駅には、多くの観光客などが訪れておりました。庄内浜で水揚げされる魚介類は、全国的に見れば少量であるものの、多品種であることが特徴であり、春のサクラマスにはじまり、夏は岩ガキのほかにも、スルメイカや口細カレイ、ノドグロなどを味わうことができます。秋になればサワラやアオリイカ、冬には寒ダラをはじめとする白身魚など、1年を通して、様々な旬の魚介類を味わうことができるのが、庄内浜の特色であり、観光資源としての強みでもあります。

しかし、近年の漁業を取り巻く環境は資源の減少や海水温度の上昇など厳しいものとなっており、獲れる魚種や量が急激に変化してきております。気象庁によれば、昨年の日本海中部の平均海面水温は平年より2℃以上高かったということであり、魚にとっては水温が2℃上がるという事態は相当な環境変化なのだと、県漁協の関係者からお聞きいたしております。

主力魚種であるスルメイカをはじめ、多くの魚種で漁獲量の深刻な減少が見られているほか、漁業の担い手不足や高齢化も進行しており、先月30日に公表されました2023年漁業センサスの概数値によりますと、令和5年の本県における漁業就業者数は292人であり、前回調査の平成30年と比較し76人、率にして約20%の減少という厳しい結果が示されたところでございます。

一方で、県ではこれまで、「庄内北前ガニ」、「庄内おばこサワラ」、「天然トラフグ」などといった魚種のブランド化や漁業試験調査船「最上丸」を活用した漁場開拓や漁況の情報発信、船上での活〆技術の開発及び普及による水産物の高鮮度・高付加価値化、さらには行政と飲食店が一体となった魚食普及キャンペーンの展開など、庄内浜の水産物の価値向上に向けた様々な取組みは評価に値すべきものであり、今日の庄内浜ブランドの確立と認知度向上に寄与しているものと認識致しております。

漁業を取り巻く環境が厳しいのは、本県のみではなく、全国的なものでありますので、ピンチをチャンスと捉え、庄内浜の漁業振興を力強く推し進めていかなければならないとの思いでございます。

そこで、現在の本県の漁業の現状をどう捉えておられるのか、これを踏まえて今後の水産業の成長産業化に向けて、どのような戦略を持って漁業振興策及び担い手確保策に取り組んでいかれるのか、農林水産部長にお伺い申し上げ、私くしからの代表質問とさせて頂きます。